大使室より(ブルー・ラグーンの舞台裏)

令和5年6月14日

「ブルー・ラグーン」は、レイキャビク市内からは車で40分ほど、ケプラビーク空港から15分ほどのところにあり、いまや有名な観光地になっています。訪れた方も多いのではないでしょうか。

しかし、その「ブルー・ラグーン」の舞台裏、スヴァルツエンギ地熱発電所を訪問した人は少ないのではないでしょうか。実は、ブルー・ラグーンで使われる湯水はこの地熱発電所からの排出物なのです。

前稿で触れたヘトリスヘイジ地熱発電所に比べ、発電能力は76.4メガワットと小さめ。その歴史は古く、建設されたのは1976年にさかのぼります。ここの生産井は、元来、この半島地域の人々に温水を供給するために掘られたもの。ところが、掘ってみると熱水の温度が高すぎ、そのままでは役に立たないので、発電に使うことにした、という経緯があるそうです。

ここから出る熱水は白いシリカの成分を多く含みますが、発電用に使われる高温の水蒸気とは分離され、地域に供給される水(温度の低い普通の淡水で、別の井戸から取水されます。)の一部を温めるのに使われたあと、廃棄されます。

通常であれば、捨てられた水は溶岩源に吸い込まれ、やがては海へと流れ着くのでしょうが、シリカ成分のため、目詰まりして排水がうまく行かず、処理地には巨大な水たまりが出来ました。それが「ブルー・ラグーン」の起源、というわけなのです。

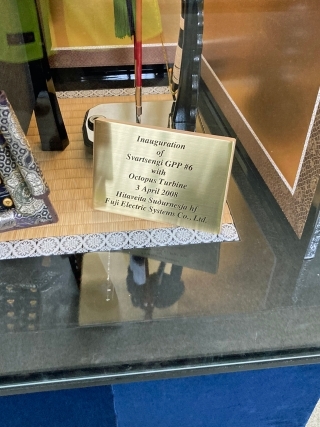

ここでも、日本製のタービンが使われており、製造した企業が寄贈した鎧と甲冑が発電所内に誇らしげに飾られていました。

「ブルー・ラグーン」の他にも、地熱はここではさまざまな用途に使われています。近くには発電所から出る炭酸ガスと電力を活用してメタノールを作るパイロットプラントや、「グロースファクター」と呼ばれる化学成分を生成すべく遺伝子操作された大麦を栽培するグリーンハウスもあります。

魚の養殖にも使われ、近郊のグリンダビークには、アワビを栽培する施設も。以前に触れた北極イワナの地上養殖の施設にも、ここからの温水と電力が供給されています。

しかし、その「ブルー・ラグーン」の舞台裏、スヴァルツエンギ地熱発電所を訪問した人は少ないのではないでしょうか。実は、ブルー・ラグーンで使われる湯水はこの地熱発電所からの排出物なのです。

前稿で触れたヘトリスヘイジ地熱発電所に比べ、発電能力は76.4メガワットと小さめ。その歴史は古く、建設されたのは1976年にさかのぼります。ここの生産井は、元来、この半島地域の人々に温水を供給するために掘られたもの。ところが、掘ってみると熱水の温度が高すぎ、そのままでは役に立たないので、発電に使うことにした、という経緯があるそうです。

ここから出る熱水は白いシリカの成分を多く含みますが、発電用に使われる高温の水蒸気とは分離され、地域に供給される水(温度の低い普通の淡水で、別の井戸から取水されます。)の一部を温めるのに使われたあと、廃棄されます。

通常であれば、捨てられた水は溶岩源に吸い込まれ、やがては海へと流れ着くのでしょうが、シリカ成分のため、目詰まりして排水がうまく行かず、処理地には巨大な水たまりが出来ました。それが「ブルー・ラグーン」の起源、というわけなのです。

ここでも、日本製のタービンが使われており、製造した企業が寄贈した鎧と甲冑が発電所内に誇らしげに飾られていました。

「ブルー・ラグーン」の他にも、地熱はここではさまざまな用途に使われています。近くには発電所から出る炭酸ガスと電力を活用してメタノールを作るパイロットプラントや、「グロースファクター」と呼ばれる化学成分を生成すべく遺伝子操作された大麦を栽培するグリーンハウスもあります。

魚の養殖にも使われ、近郊のグリンダビークには、アワビを栽培する施設も。以前に触れた北極イワナの地上養殖の施設にも、ここからの温水と電力が供給されています。