大使室より(女性のストライキ)

令和5年12月8日

10月24日は「国連デー」で、1945年のこの日に国際連合憲章が発効し、国際連合が正式に発足したことにちなんだものです。(ソ連がこの日に批准し、発効に必要な20カ国の批准が得られたため。ちなみに、敗戦国日本が国連に加盟を認められたのは、1956年になってのことです。)

しかし、ここアイスランドでは、この日は別の特別な意味をもっています。1975年のこの日に最初のいわゆる「女性のストライキ」(kvannaverkfall)が行われたからです。

このストライキ、女性の「休日」(kvennafrí)と呼ばれることもあります。(1975年当時は、むしろ、こちらの呼び方が広く使われたようです。)

驚くべきなのは、その動員率! なんと、全女性の9割が参加したそう。

世界女性年の1975年には、さまざまな記念イベントが世界各地で開かれていますが、女性たちが、まとまって職場や家庭労働を放棄したのはほとんど例をみないことだと思います。

その当時歌われたのが、「前へ進め!女たちよ!(Áfram stelpur)」という歌。

その中に、「(私は)やるぞ!できるぞ!望んでいるぞ!(Ég þori! Ég get! Ég vil!) 」との一節があり、これが今日でもスローガンとして語り継がれています。(日本語訳は拙訳。)

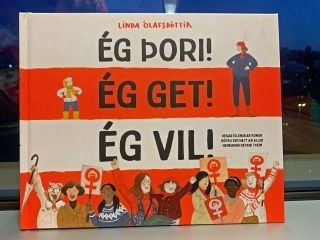

最近では、このスローガンをタイトルにした子供向けの本も出版され、評判になりました。

「やるぞ!」と訳した部分(原文はÉg þori! )は、翻訳の難しい言葉ですが、逡巡し、ためらわれるものごとを前に、勇気を出してリスクをとり、あえて実行することを意味する言葉です。(英語ではI dareと訳されています。)私は、そのようなところに、当時の緊張した雰囲気が感じられるように思います。

今でこそ、男女平等が世界一進んだ国、として何かと話題にのぼるアイスランドですが、歴史を遡れば、70年代の半ばには、決して女性の地位は高くありませんでした。

今日では閣僚の半数、国会議員のほぼ半数が女性ですが、当時、女性閣僚はゼロ、議員も全 60名中、3名しかいませんでした。働く女性の数、就業率は年々高くなってきていましたが、女性が働いて賃金を得るのはあくまで副業、との意識が根強く、男性との賃金の格差も大きいものがありました。また、育児や家事、農場での家畜の世話など、女性が伝統的に従事する仕事が経済的に正当に評価されない事情がありました。

しかし、このような全国的なストライキを組織し、参加者を動員するのは、いかに人口の少ない小国とは言え、大変だったはずです。そのようなストライキを歓迎するような職場や家庭の雰囲気はなかったはずなのですから。

今年10月24日には、久しぶりに女性のストライキが再現され、大規模な集会が開かれました。

(なお、1975年は、女性の地位向上を目指して国連が設けた国際女性年で、この年、メキシコシティでは6月19日から7月2日まで第1回国連女性会議が開催されています。75年から85年は「国連女性の10年」。なお、「国際女性デー」は毎年3月8日。これが制定されたのも、1975年のことです。)

しかし、ここアイスランドでは、この日は別の特別な意味をもっています。1975年のこの日に最初のいわゆる「女性のストライキ」(kvannaverkfall)が行われたからです。

このストライキ、女性の「休日」(kvennafrí)と呼ばれることもあります。(1975年当時は、むしろ、こちらの呼び方が広く使われたようです。)

驚くべきなのは、その動員率! なんと、全女性の9割が参加したそう。

世界女性年の1975年には、さまざまな記念イベントが世界各地で開かれていますが、女性たちが、まとまって職場や家庭労働を放棄したのはほとんど例をみないことだと思います。

その当時歌われたのが、「前へ進め!女たちよ!(Áfram stelpur)」という歌。

その中に、「(私は)やるぞ!できるぞ!望んでいるぞ!(Ég þori! Ég get! Ég vil!) 」との一節があり、これが今日でもスローガンとして語り継がれています。(日本語訳は拙訳。)

最近では、このスローガンをタイトルにした子供向けの本も出版され、評判になりました。

「やるぞ!」と訳した部分(原文はÉg þori! )は、翻訳の難しい言葉ですが、逡巡し、ためらわれるものごとを前に、勇気を出してリスクをとり、あえて実行することを意味する言葉です。(英語ではI dareと訳されています。)私は、そのようなところに、当時の緊張した雰囲気が感じられるように思います。

今でこそ、男女平等が世界一進んだ国、として何かと話題にのぼるアイスランドですが、歴史を遡れば、70年代の半ばには、決して女性の地位は高くありませんでした。

今日では閣僚の半数、国会議員のほぼ半数が女性ですが、当時、女性閣僚はゼロ、議員も全 60名中、3名しかいませんでした。働く女性の数、就業率は年々高くなってきていましたが、女性が働いて賃金を得るのはあくまで副業、との意識が根強く、男性との賃金の格差も大きいものがありました。また、育児や家事、農場での家畜の世話など、女性が伝統的に従事する仕事が経済的に正当に評価されない事情がありました。

しかし、このような全国的なストライキを組織し、参加者を動員するのは、いかに人口の少ない小国とは言え、大変だったはずです。そのようなストライキを歓迎するような職場や家庭の雰囲気はなかったはずなのですから。

今年10月24日には、久しぶりに女性のストライキが再現され、大規模な集会が開かれました。

(なお、1975年は、女性の地位向上を目指して国連が設けた国際女性年で、この年、メキシコシティでは6月19日から7月2日まで第1回国連女性会議が開催されています。75年から85年は「国連女性の10年」。なお、「国際女性デー」は毎年3月8日。これが制定されたのも、1975年のことです。)