大使室より

平成30年11月30日

アイスランド人の読書熱と出版熱

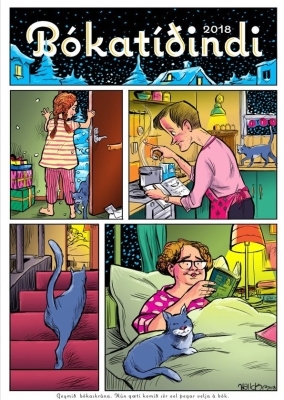

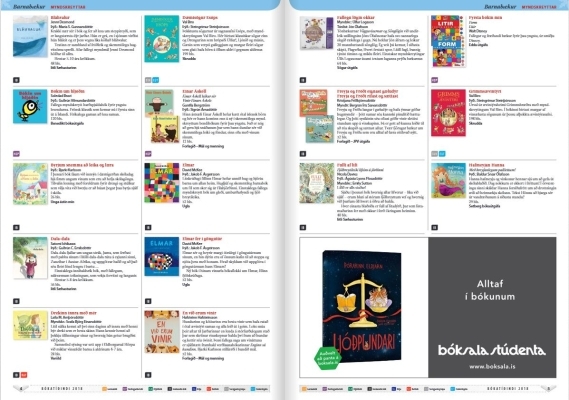

左から)ブック・カタログ2018年版の表紙、ブック・カタログ2018年版の中身

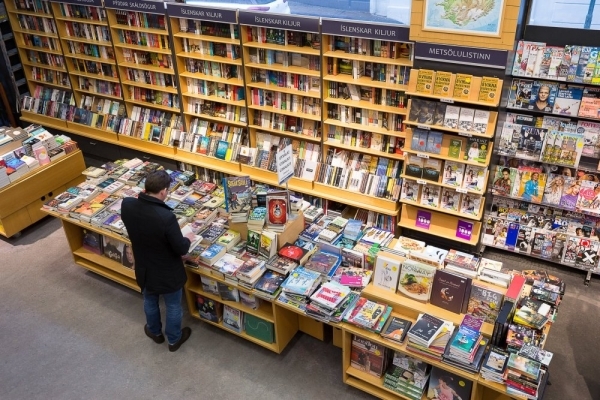

市内の書店では本が山積みされている©Art Bicnick

クリスマスが近づくと改めて感じさせられるのがアイスランド人の読書熱です。クリスマス・ギフトとして最もポピュラーなものが本で、この時期、アイスランド人は平均2.1冊の本をギフトとしてあげ、逆に1.1冊の本を貰うのだそうです。

実際、クリスマスの1~2ヶ月前には殆どの家庭に、その年に出版された数百冊もの新作本を紹介する分厚い「本カタログ」が送付され、家族や友人の間で、「さあ、今年は何を読もうか」といった井戸端談義が始まる様です。

統計によると、1人当たりの年間の読書量は平均で11.5冊、家庭での蔵書数も世界でトップクラス。さらには「本は読むだけのものではなく、自分でも書く(出版する)もの」との考えも根付いている様で、最近の年間出版書籍数は(人口35万人のなか)1600冊前後。「アイスランド人10人の内1人は、生涯に1冊は本を出版する」というのが当国の常識になっています。

勿論、書くことを職業とする作家による出版が多いのですが、一般市民による「自伝」や「伝記」も相当な数にのぼるそうで、インターネット等の電子メディアの台頭も、この旺盛な読書熱・出版熱にはさほど影響を与えていない様です。

では何故、アイスランドの人達にはこれほどまでに読書熱・出版熱が根付いているのでしょうか?さまざまな説明が可能だと思いますが、やはり「サガ」に代表される口述や記述の伝統が、現在まで脈々と伝わっていることが大きな理由の一つではないでしょうか。

特に、冬の気候が厳しく、日照時間も4時間前後と極端に短くなってしまう当国では、暖炉の回りに家族があつまり、お母さんが編み物を、お父さんが子供達に物語を聴かせるといった標準的な家族の営みが千年以上も伝承され、その話術や読書習慣が極めて自然な形で現在の各家庭にまで引き継がれているのではないかと思われます。

そんな読書熱・出版熱の強いアイスランドですが、一般の日本人がアイスランド人作家の作品に触れる機会はまだまだ少ないのが現実かと思います。

古くは、「ノンニ」シリーズで有名なヨーン・スウェンソン氏による童話や冒険小説、1955年にノーベル文学賞を受賞したハルドール・ラクスネス氏の「独立の民」等は比較的親しまれていると思いますが、最近、世界的な評価も高く一部邦訳もされているアーナルデュル・インドリダソン氏を初めとするミステリー小説群も是非読んで頂きたいと思います。

逆に、当国に於ける日本の作家の知名度や人気について言えば、三島由紀夫や村上春樹さんが有名です。最近最も驚いたのは、読書好きで知られる当国政界幹部の方と会食した際、「今、東野圭吾さんの小説を楽しく読んでいます」とのお話しを伺ったことです。

英語版を読まれたのだろうと思い、さっそく書店を覗いてみると、何とアイスランド語版も出版されており、改めて当国の読書熱・出版熱を再確認する結果となりました。