自分の言語を大切にする国

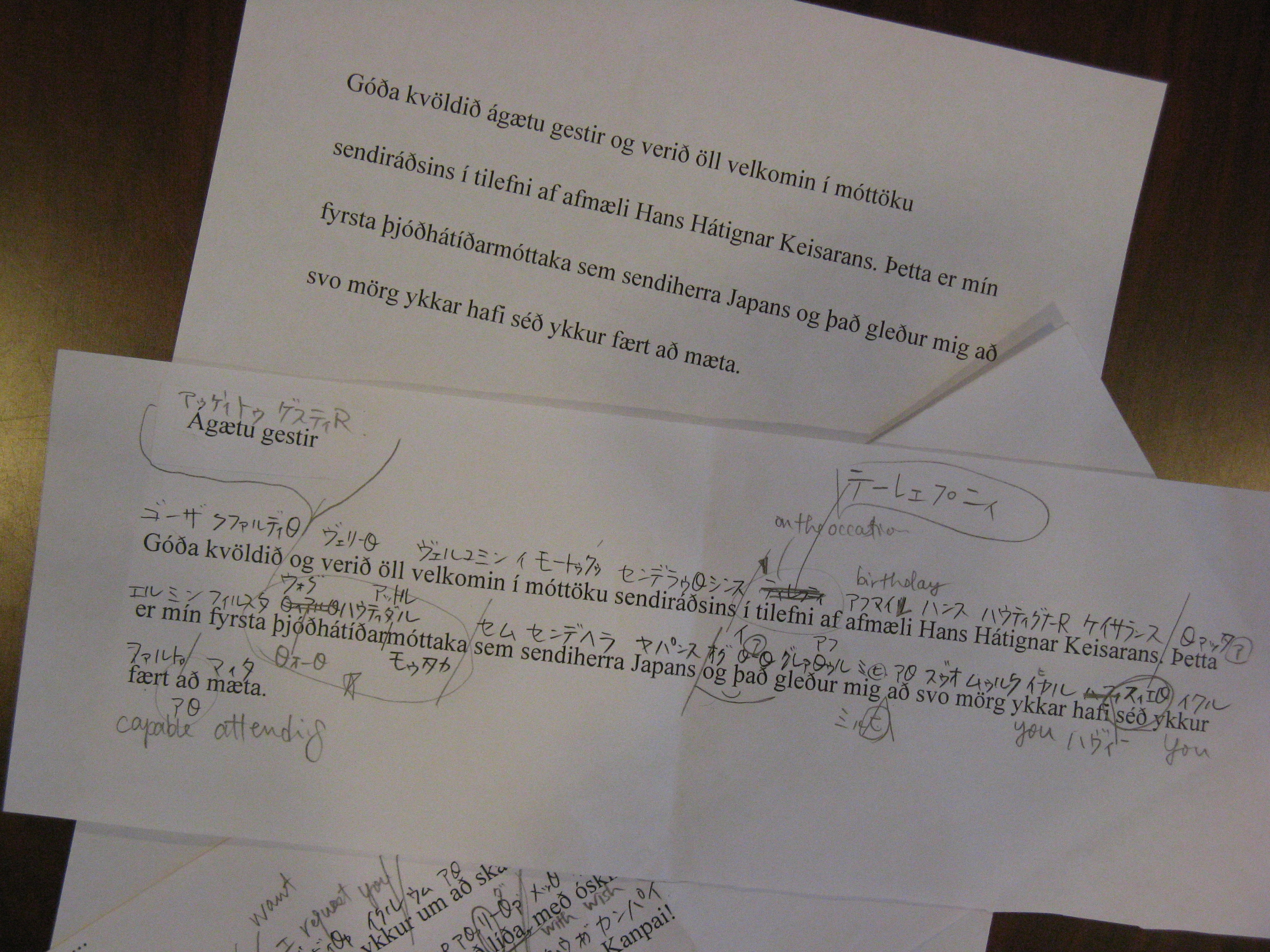

見たこともないアルファベットが混じるこの文章、今年の国祭日レセプションでの私の挨拶文です。最初と最後だけ、アイスランド語で話してみました。

しかし、難しい・・・文法も難しいのですが、単純に発音するだけでもとても難しい言語です。Ðとか、ðとか、þとか・・・なかなか口がまわりません。

アイスランド語は北欧諸国の言語の仲間です。ノルウェー語に近いとされていますが、他の北欧言語が時代とともに簡素化されていったのに対し、アイスランド語は昔のまま残っているようです。中国では王朝が変わるごとに漢字の読み方も影響を受けたのに対し、日本では複数の音読みが残ってしまったのに似ているように感じます。両者とも、大陸の端っこの島国という特性を共有しているからでしょうか。ノルウェー人は、アイスランド語を聞くと、中世の言語を耳にするように感じるらしいです。

人口約32万人の国で、近くに類する言語があるにもかかわらず、変化の影響を受けずに残った言語だけあって、アイスランド人の言語に対する愛着は深いものがあります。単純にコミュニケートの道具としてだけではなく、文化や慣習の伝承ツールとして認識されています。安易に外国語を外来語として受容するのでは無く、自国語に変化させて取り入れています。例えばコンピューターを意味するtölvaは、tala(数)とvolva(予言者)を組み合わせた造語で、また、警察を意味するlögreglaは、lög(法)とregla(規律)を組み合わせた造語です。また、電話を意味するsímiはバイキング時代に糸を意味した古語のsímiを転用しているのだそうです。新しく外国語の概念が入ってきたときに、どうやって決めているのか、興味がわきます。

アイスランド語を大切にすると同様、世界に存在する少数言語も大切にする国民です。日本語も大好きです。大学における外国語習得登録者数では、日本語は英語について2番目に登録者数が多いのだそうです。欧州言語では無い言語を学びたいという好奇心とともに、言語を通じて、背景にある日本の文化や社会を知りたいという意欲が感じられます。あるモノ/感情を指し示す単語が存在しなければ、その言語にはその単語に呼応する概念が無い可能性が高いと思います。新しく外国語を学び、新しい単語の存在を知ることにより、新しい概念や感情を認識できるようになります。アイスランド人にとって、遠い国の言葉である日本語は、認識する世界をより大きく広げる言語なのでしょう。

さて、国祭日のアイスランド語での御挨拶。お世辞もずいぶんあると思いますが、みなさん、好意的に受けとめてくださっていました。ちょっと発音が変でも、少し意味がわからなくても、外国の人がその国の言語を話そうと努力している姿を好意的に受けとめる点も、私たち日本人と共通しています。